キューバの音楽

キューバ音楽は、ヨーロッパやアフリカ、ラテンアメリカの多様な文化が融合して生まれたもので、リズムとメロディーがとても豊かな音楽といえます。 年代順に中南米音楽全般も含め、その流行の変遷を見ていきます。

音楽『ソン』とダンス『ダンソン』

キューバで19世紀後半、オリエンテ地方で土着の音楽、スペイン音楽、トローバ(吟遊詩人の歌)などが融合して『ソン』というジャンルが生まれます。 一方舞踏では、スペインのコントラダンサをルーツとしてキューバではハバネラが流行します。 これは『コントラダンサ・ハバネラ(ハバナの舞踏)を省略したものです。

ダンソン

19世紀末ごろ、コントラダンサの発展形として『ダンソン』と呼ばれ流行します。 こうした踊りの場で演奏された音楽やアフリカ音楽を取り込みながら、『ソン』は発展します。

ソン

『ソン』の特徴は西アフリカの「クラーベ」という3連符のリズムが、カリブ海諸国のリズムと合体し、「ルンバ・クラーベ」「ソン・クラーベ」が誕生。 これがルンバやマンボのキューバン音楽の基幹音楽となります。

ルンバ

『ソン』の変形スタイルの社交ダンスが『ルンバ』なるジャンル名でアメリカで売り出されました。 Songに混同されないため『ソン』ではなく『ルンバ』となったようです。 『ルンバ』は大ブームとなり、「南京豆売り」という曲は欧米で大ヒットしました。 このころ、トランペットが加えられ。さらにホーンセクション、ギター、ベース、シンガー、ピアノ、ボンゴにコンガと現在のラテン音楽に近い形で演奏されるようになりました。

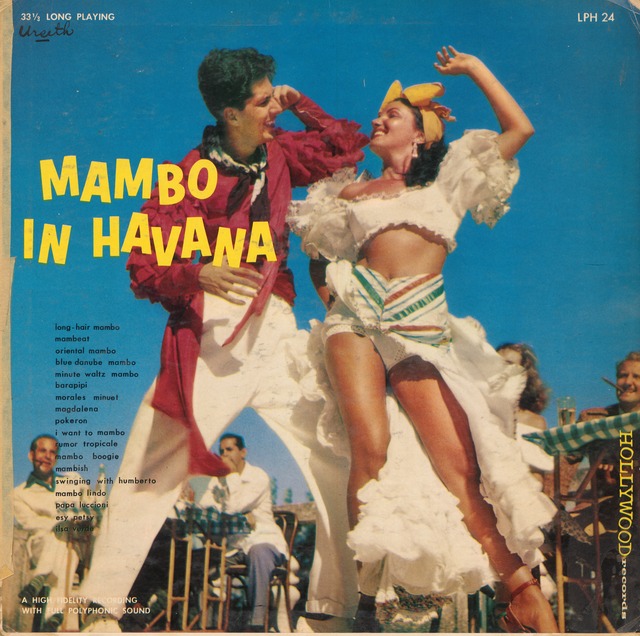

マンボ

1930年代末、ルンバ(ダンソン)にジャズを加えてマンボが誕生します。 その後『マンボ』は1940~50年代にペレス・プラード楽団によって世界的に大流行しました。マンボNo.5などのヒット曲を数多く残しました。

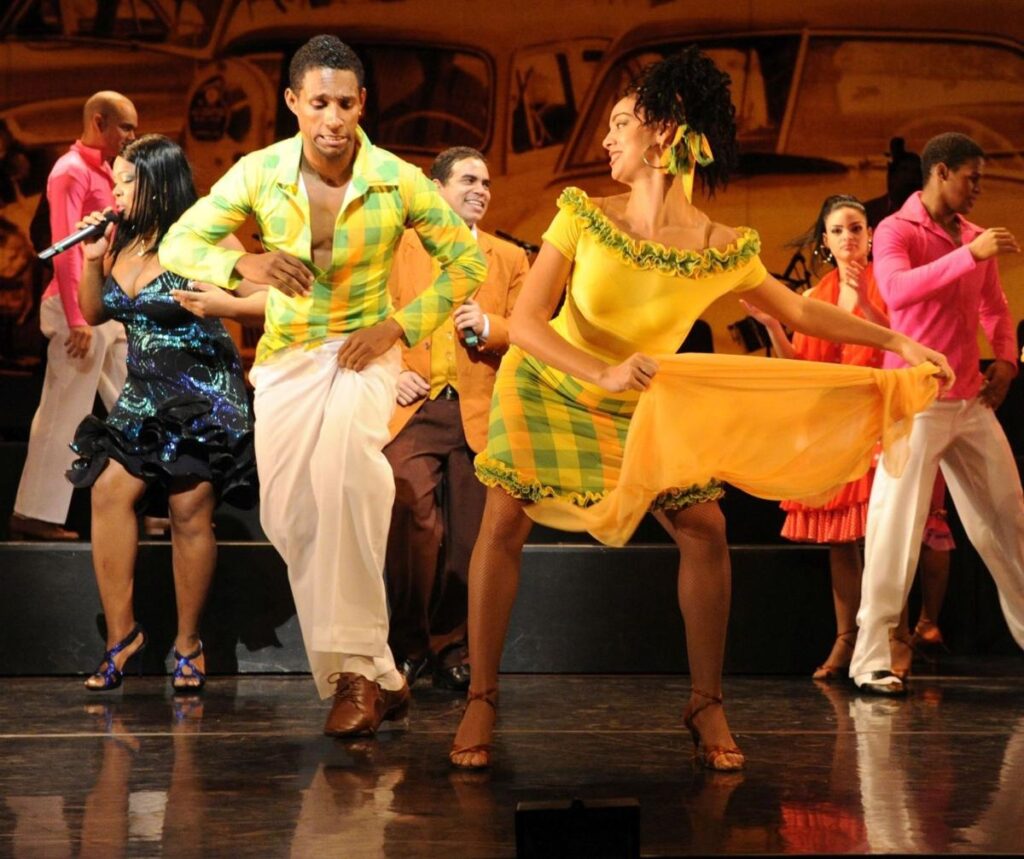

チャチャチャ

1950年代のキューバでは、ソン/ダンソンをベースとして『マンボ』よりもテンポを落とした『チャチャチャ』が流行しました。 日本では童謡「おもちゃのチャチャチャ」が流行りました。

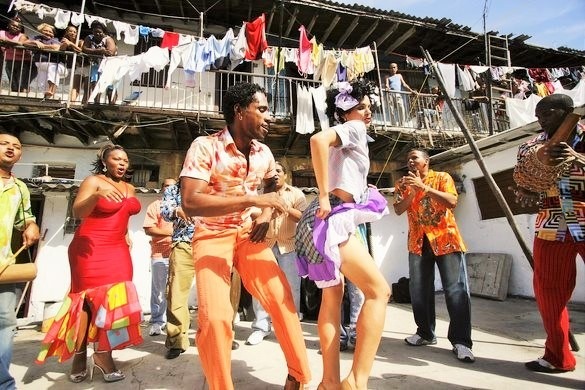

サルサ

プエルトリカンを中心としたニューヨークのキューバを含めたラテン系移民たちによる音楽を総称して『サルサ』と言い、1960年代に発生し、70年代にブレイクしました。 キューバの基幹音楽『ソン』から発展した『マンボ』を基調とし、ティンバレスや「テュンバオ」が強調されたピアノが発展し、ジャズ・R&B・ロックにも関心を寄せています。

ティンバ

一方、アメリカから国交断絶されたキューバは独自の道を歩み、サルサとは別のロックドラムが加わった「ティンバ」というスタイルが発展していきました。

クラブミュージック

1980年代以降、世界全体でデジタルサウンドが発達、リズムマシーンの普及に伴い、ハウスやテクノなどのクラブミュージックが誕生し、電子化、大衆化していきました。 ドミニカ共和国のリズムスタイルの「メレンゲ」は、ロマンティックなラテン歌謡をダンスサウンドでカバーし、人気となりました。 サルサも衰退していき、バラード風サルサ、ハウスやヒップホップを取り入れたり多様化しました。

レゲトン

1970年代にジャマイカで発生したレゲエは、80年代から90年代にかけて、アメリカのヒップホップやクラブミュージックの影響を受けながら、プエルトリコでレゲエやサルサを融合する形で『レゲトン』というジャンルが生まれます。 そして、90年代以降、プエルトリコの首都のクラブ等で若者がスペイン語でラップし始めてから人気が出て、スペイン語圏の各国に広まっていきました。

2020年代のラテンミュージック

2010年代に入り、ルイス・フォンシとダディ・ヤンキーによる「Despacito」が大ヒット、一種の社会現象となって、レゲトンやラテン・ポップの再メジャー化に火が付きました。 こうして2020年代の現在、ラテンミュージックがどのように変化していくのかが注目されます。